Dagli anni ‘30 all’esproprio degli impianti idroelettrici

La fine della polisettorialità

Passaggio alla Finsider

Nel 1933 l’Istituto di Ricostruzione Industriale (IRI), appena costituito, assume il controllo finanziario della Società Terni, divenendone il maggiore azionista. Quattro anni dopo la sua costituzione, l’IRI fonda la Finsider, con il compito di coordinare l’attività nel settore siderurgico controllato dall’IRI: la maggioranza azionaria della Società Terni passa così alla Finsider.

Negli anni Cinquanta il volano finanziario dell’azienda è il settore elettrico, comparto vitale della polisettoriale Società Terni che, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, abbandona la produzione militare e passa a quella di acciai speciali per solo uso civile. Un provvedimento legislativo emanato nel 1954, infatti, libera l’azienda da vincoli tariffari e le permette di aumentare di 1,20 £/Kwh il prezzo dell’energia fornita alle aziende distributrici.

Nel 1960 con il secondo piano Finsider (Piano Sinigaglia) sulla ristrutturazione della siderurgia nazionale, la produzione di massa viene affidata agli impianti a ciclo integrale dislocati sul mare, mentre allo stabilimento di Terni è riservata la produzione degli acciai di alta qualità. Per questo motivo, nello stesso anno, si firma un accordo con la ARMCO (American Rolling Milling Company- Middletown, Ohio). Oggetto del contratto è una licenza produttiva, esclusiva per l’Italia, che permette alla Società di produrre nastri magnetici a freddo, nei tipi normale e a grano orientato, destinati al mercato europeo.

Le attività in cui l’Azienda ha interesse sono comunque diverse. Durante il 1961 viene costituita la Società Terninoss. Il suo capitale è apportato, in modo paritetico, dalla Società Terni e dalla United States Steel Corporation (Pittsburgh, Pennsylvania). La compartecipazione nasce con il preciso intento di sviluppare il business dell’inossidabile. Anche gli utili sono ripartiti al 50% tra i due soci, ma la US Steel riserva per sé delle royalties ulteriori sui prodotti finiti, in quanto portatrice del know how. Lo stabilimento della Terninoss ha sede a Terni e produce laminati piani a freddo e lamiere laminate a caldo in acciaio inossidabile. La sede occupa un’area di 163 mila metri quadrati e ha una capacità produttiva che raggiunge le 135 mila tonnellate all’anno. Sono presenti linee di ricottura e decapaggio a caldo e a freddo, laminatoi Sendzimir e Skinpass, diverse linee di taglio e finitura. Gli impianti sono in grado di realizzare un ciclo completo di produzione. Inoltre la Società ottiene un grande successo anche nel campo di un’altra produzione siderurgica speciale, quella dei grossi fucinati e pezzi per la produzione di energia.

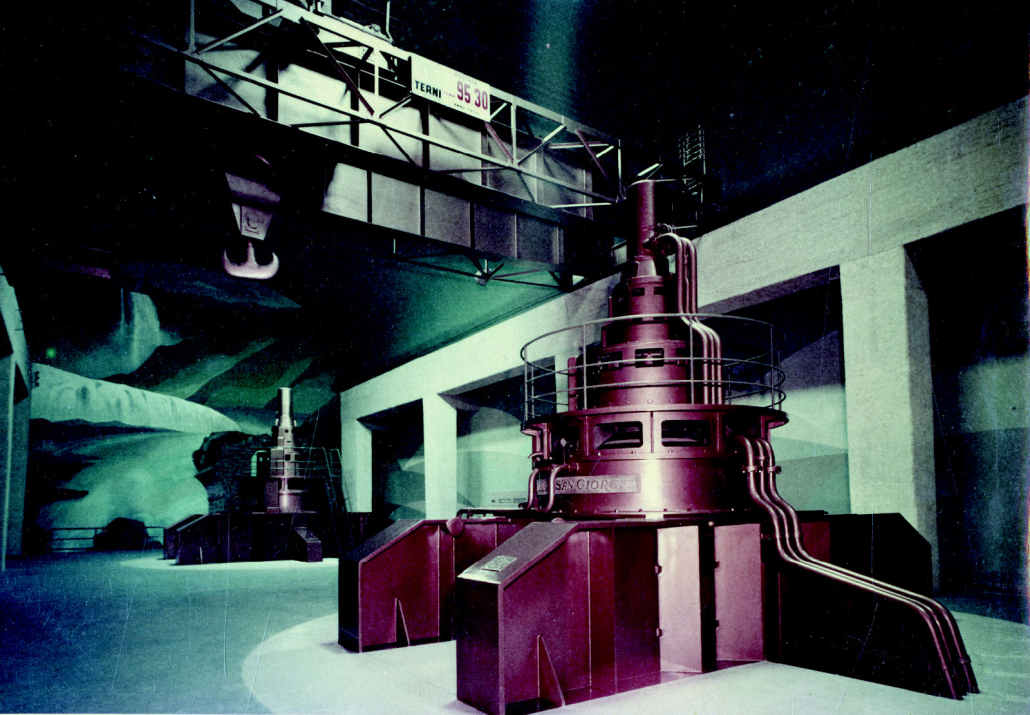

Centrale idroelettrica di Recentino, anni ’50

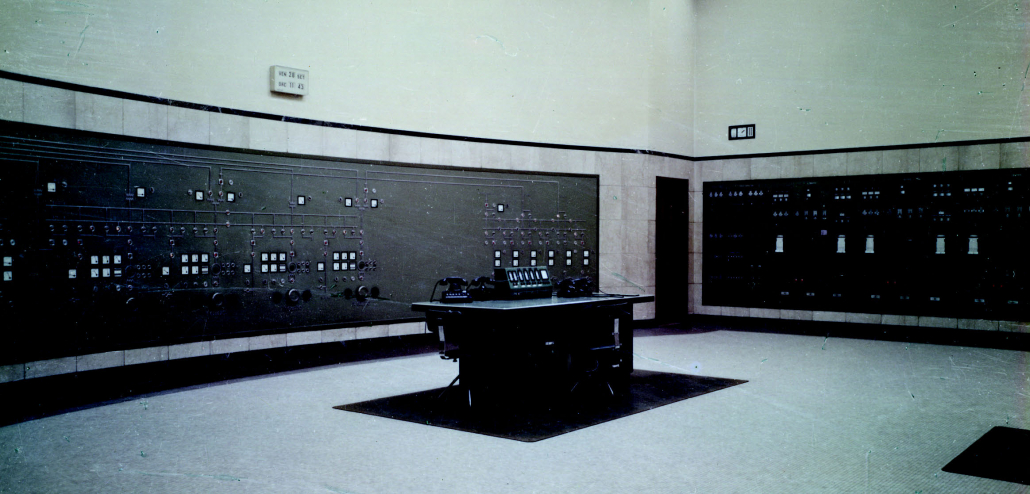

Sala macchine della Centrale di Galleto, anni ’50

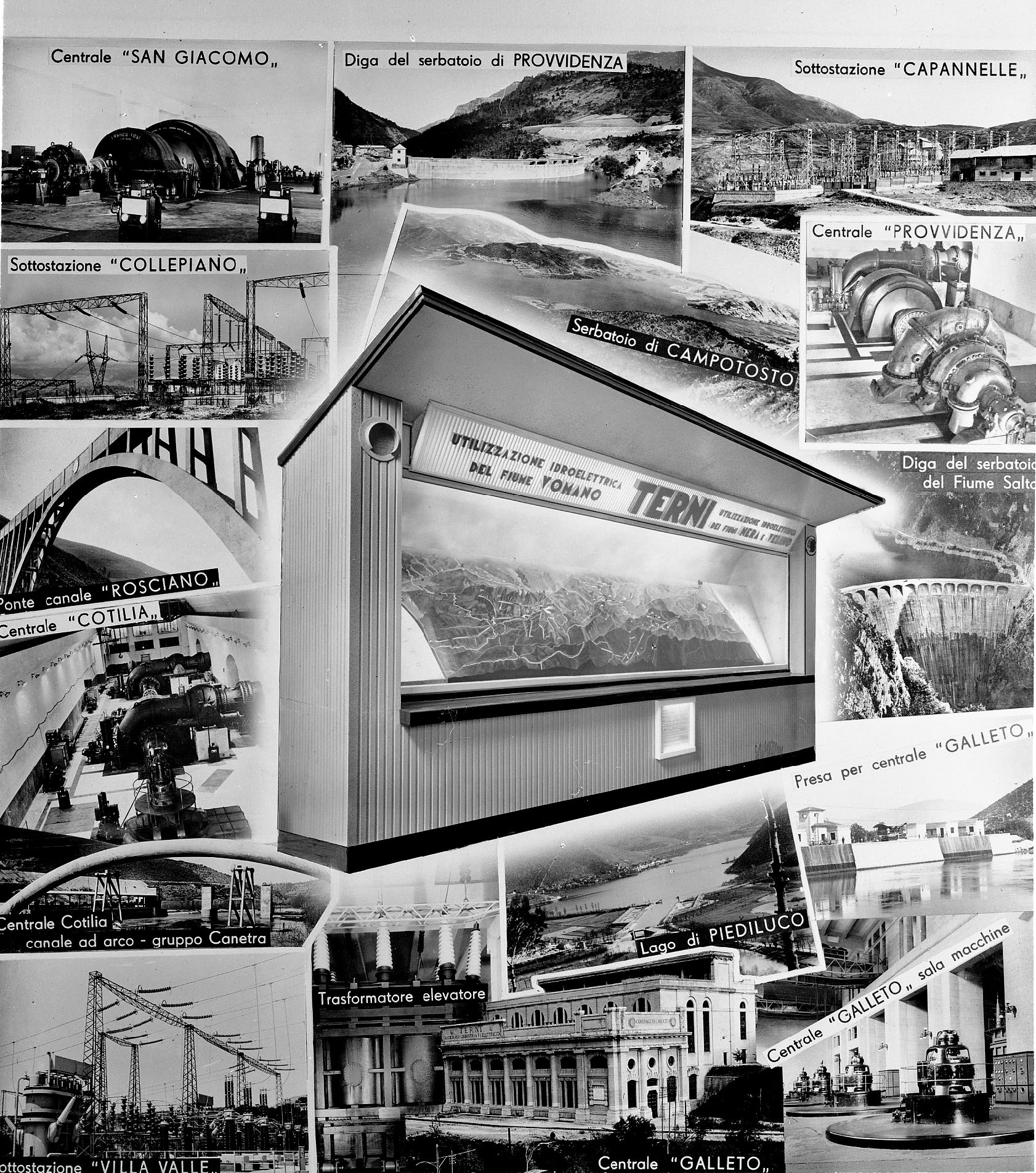

Sottostazione elettrica di Monte Argento, anni ’50

Fine della polisettorialità

A partire dal 1962 e fino al 1964, la Società Terni muta la sua natura. Con la Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 è istituita l’ENEL (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) e attuato l’esproprio degli impianti idroelettrici privati.

Il settore elettrico, perno centrale della Società, viene nazionalizzato e diventa di proprietà dell’Enel. Come contropartita lo Stato assicura una fornitura trentennale di energia elettrica a costi ridotti, insieme alla promessa degli indennizzi per la confisca. Anche l’attività mineraria cessa, mentre quelle elettrochimica e cementiera vengono scorporate. In questo modo ha termine la polisettorialità dell’Azienda.

La Società Terni tenta di opporsi al provvedimento di esproprio. La legge di nazionalizzazione non riguarda le società in prevalenza autoconsumatrici, ma quelle produttrici e nel contempo distributrici. L’Azienda, quindi, basa le argomentazioni della sua opposizione proprio su questo punto, sostenendo di essere un’impresa solo in parte distributrice di energia elettrica: fornisce infatti energia ai propri stabilimenti e a società del gruppo IRI in misura cospicua, pari all’ora ad oltre il 60% della produzione complessiva. Ma le proteste cadono nel vuoto poiché gli impianti vengono espropriati in forza alla loro posizione strategica, di cerniera tra le diverse parti del sistema italiano di produzione e di distribuzione di energia elettrica.

La Società Terni, privata del comparto strategico, tenta di compensare le perdite chiedendo che nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si parta da valutazioni che tengano conto della capacità di reddito degli impianti, in relazione alla specifica funzione che essi svolgono nel sistema elettrico nazionale. L’ENEL però decide di attenersi alla regola che le consente di valutare l’ammontare degli indennizzi dovuti, partendo dal valore degli impianti iscritto nei bilanci e dal parametro di rivalutazione stabilito dalla legge: 125 miliardi di lire – anno 1962. Insieme agli impianti idroelettrici sono trasferiti all’ENEL anche le partecipazioni delle società in imprese elettriche e le partite attive e passive derivanti dai rapporti creditori e debitori con i terzi.

La Finsider incamera l’ingente credito che la Società Terni ha verso l’Enel, per destinarlo in larga parte al finanziamento delle acciaierie di Taranto. Solo una parte torna sotto forma di prestito all’Azienda che, smembrata dei vari comparti non siderurgici, viene ricostituita nel 1965 con il nome di Società Siderurgica Terni e la Finsider ne acquisisce tutte le partecipazioni.

Oggi come allora il valore che l’acqua può offrire al processo di industrializzazione è unico. Si tratta di un’energia pulita, abbondante, disponibile e sicura. Tutte caratteristiche estremamente preziose in un momento in cui la sostenibilità ambientale si va sempre più configurando come elemento fondamentale per la collocazione delle grandi imprese all’interno dell’attuale sfida economica.